200年传承:纯手工月饼模匠

200年传承:纯手工月饼模匠

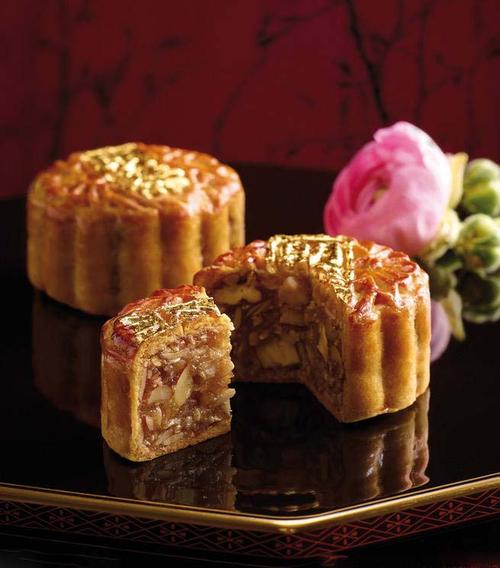

200年传承:纯手工月饼模匠,闽北老月饼,栗子和月饼,隆的月饼“打月饼”是老北京早年间家家户户过中秋的必备节目,做月饼的模子自然不是什么新鲜玩意儿。现如今,月饼已经是机械化生产,人们吃饼赏月压根儿不会想到生产月饼的模子长得什么样。而在北京,却有一位姓孙的人家还在坚持纯手工制作月饼模子。

【录音】我是北京市级非物质文化遗产孙氏糕点模具制作技艺传承人,我叫孙宝德。

【敲门声】孙宝德的模具厂办在顺义区闫家营村自家的小院儿里,厂子不大,生活和工作都在这里。一进大门,一股悠悠的梨木香扑面而来,【制作模具的声音压混】伴着叮叮当当的敲打声,敦实的孙宝德戴着老花眼镜,正在忙活着,他左手拿刀,右手执模,只见木屑翻飞,刀锋如画笔般灵动流畅,刮、刨、凿、切、剔、刻,在一刀刀精准无误的雕刻下,一条精巧的鲤鱼跃然木模中。

【录音】这堆是老百姓定的春节花花品种,用来调节春节气氛的,这就是春节咱们日常人家用的传统模具,豆包啊,喜字饼,福字,喜字。你看鱼的这个,模子是两边的,把模子合在一块儿,拿销子一插,把面塞进去,一分开,这东西就出来了。

孙宝德,地道的北京人,17岁开始跟着父亲学习制作糕点模具,作为孙氏糕点模具制作技艺的第五代传承人,他跟木头、刻刀相伴了43年。制作糕点模具是孙宝德家祖传的手艺,从清朝太爷爷的岳父那一辈开始,一直到现在,已经有200多年的历史了,一直没有断过代。

【录音】我们家原先并没干这个,当时是我太爷子给人家当小伴伙,原籍是在北京磁器口,8岁去的,12岁给人当小伴伙儿。长到十六七左右,开始偷偷看着学。因为干什么灵,模具呼的掌柜就一个闺女,就招婿了。我们这个历史有200多年了。太爷爷的岳父是第一代,然后是我太爷爷,然后是我爷爷,之后是我爸爸和我。

早年间,孙宝德家住在磁器口,皇城根儿脚下,孙氏糕点模具已经家喻户晓,每年中秋就有皇宫里的人到他们家订月饼模子。经过几代人的传承,到了孙宝德父亲那一辈,孙氏糕点模具的制作技艺已经相当精湛,父亲制作的百福百寿月饼模子,后来被首都博物馆收藏。现在,依然有人慕名而来,要求定制这副百福拜寿模子用来收藏。

【录音】这是百福101个福,这是百寿101个寿,这要用三个月时间来刻,各种笔体的篆字都不一样。

历史上对糕点模具出现的时间没有明确的记载。月饼有文字可考的历史大概出现在北宋年间,著名诗人苏东坡曾有“小饼如嚼月,中有饴和酥”的诗句流传。也有人说中秋吃月饼习俗的倡导者是明朝开国皇帝朱元璋,他在八月十五这一天,把藏着“八月十五夜起义”纸条的点心分发给各路起义军,月饼的原型是传递情报的。从那之后,中秋节吃月饼的习俗就在民间传开了。据此看来,月饼模子的历史大约可以追溯到宋代,明代开始在民间传开,但流传至今的月饼模子以明清和民国时期的居多。孙宝德家传下来的最早的模子就是当时给慈禧太后过寿赶制的“龙凤呈祥”,现在收藏在故宫博物院里。

【录音】慈禧太后在万寿山祝60大寿,找我太爷爷给做的120斤面、1米2的模子,龙凤呈祥,慈禧太后赏了1200两白银。现在这个模具还在故宫博物院。

中秋节,承载着人们企盼团圆的情感。月饼作为节日食品,它的文字和图案都体现了丰厚的文化寓意。孙师傅说,早年间老北京过中秋节,家里必须有个大个儿的月饼,叫团圆饼。《燕京岁时记·月饼》里记载:“供月月饼到处皆有,大者尺余,上绘月亮蟾兔之形。”一尺大约是33厘米,也就是说当时这样的月饼比一般的盘子还要大,这显示了模子的重要性和模匠的手艺。而今,糕点模具制作已经进入机械化时代,纯手工制作模具在北京只剩下孙家,普通人家不到孙家买糕点模具了,北京的糕点厂做月饼,大多还是要跟孙家定模子。

【录音】这个兔爷是给稻香村做的,他们拿了图纸来,我给雕的,你看这个兔爷没有耳朵,耳朵是用面单搓的,雕出来容易断。老寿星是给御膳茶房的。

孙宝德有个习惯,每刻完一个模子,都会用它扣出一个泥胎做纪念,在他的工作室,最近这十几年的“泥月饼”就占满了一整面墙,图案有上千种,大都是取祈福、求吉、祛邪、纳祥之意。

孙宝德:都是,是咱的模具拓出来的泥胎。你看那块儿方的,左手第五块儿,孙宝德:你猜猜这是什么?

作为中秋节的传统食品,月饼上的花纹儿多以“嫦娥奔月”“十二生肖”“吉祥花草”这些寓意吉祥的纹饰为主,大多还要配上“福”“禄”“寿”“禧”“五谷丰登”“合家团圆”这样祈福纳祥的字样。明朝彭蕴章的《幽州土风俗》中对月饼上的花纹有这样一段描述:“月宫饼,制就银蟾紫府影。一双蟾兔满人间,悔煞嫦娥窃药年;奔入广寒归不得,空劳玉杵驻丹颜。”形象地描绘了一个心灵手巧的制饼大师把嫦娥奔月的传说再现于月饼之上。

【录音】这个是“广寒宫”,这个就是故宫里提出来的样儿,这是兔爷儿、这是广寒宫。这是松鹤延年,这是鹤、松树,这是寿桃。这是全家福,这是藕断丝连,这就是说这一家人都连着心。

随着民间饮食文化的发展,除了传统题材,孙宝德也按照客户的要求做些新花样。近两年,北京开始流行在家里自己做月饼,很多人慕名来找孙宝德订模子,有的还拿着自己设计好的图样来找他,孙宝德不论客户大小,几乎是有求必应。

【录音】这东西谁要咱就给做,这是给长城饭店做的,北京饭店的、美食城的、老字号郑鹏斋的。做这东西就是一个花纹儿,就像穿衣服一样,就是样式,有人喜欢穿蝙蝠的,有人喜欢穿合体的,中山装啊,西装啊,就跟这个意思是一样的。“花好月圆”“嫦娥奔月”“庆丰收”这是80年代的,90年代以后南点就挺流行的。

孙宝德说,孙氏糕点模具能够经营百年,靠的就是“做模子不减功不减料”,刻制一个传统的月饼模子,像孙宝德这样熟练的师傅也要花上两到三天的时间。从立意到选料,从刻刀到技法都十分考究。做月饼模子的第一步就是要选择坚实耐用的木料,这些木料不仅要细腻,而且要有韧性,选料的好坏,对月饼模子的质量起着决定作用。孙宝德家的模子都是选用上好的山梨木制作的。

【录音】山梨木它有韧性,耐使,做东西不起刺。山梨木越壮越好,而且要是百年老树。80年代的时候买过一棵树,卖树的70岁了,他的爷爷都不知道这棵树是什么时候长得了。木材来以后就破板面,大概这个原料只能用30%,剩下的都裂了,不能用。

孙氏糕点模具的雕刻属于阴雕,就是刀锋向下刻,纹路往里凹陷。【拉箱的声音】在孙宝德的工作台旁边,立着一个褐色旧木箱,拉开木箱的抽屉,整整齐齐地摆放着700多把刻刀和一把木槌儿,这些就是孙宝德雕刻模子用的工具。在木头上敲敲打打不是一般的木匠活。孙宝德说,他不是木匠,而是模匠,他的阴刻技艺一般的木匠可做不来。孙师傅自信地说,现在长江以北,大概真正的会阴刻的也就剩下自己一家了。

【录音】咱们属于阴雕,不像浮雕,浮雕和阴雕不一样,阴雕是往下面雕,挖下去的东西出来的造型像浮雕一样,这行是最难学的,浮雕是在表面。为什么这行难学呢?做一个人物,挖下去以后,怎么知道他脸的表情是乐、是笑、是怒啊,这都不一样。字和人物都比较难,这人物的形象必须得给做出来,最难的就是脸部,胖瘦、姿态都不一样,吕洞宾给做出笑脸来就不是吕洞宾了。

这雕刻的第一刀就是要给月饼刻花边儿,俗称“打边牙”,这花边可不仅仅是为了好看,更主要的是便于月饼顺利地脱离月饼模。

“打边牙”完成后,接下来的雕花便是孙氏糕点模具制作技艺最精华的地方,也是整个模具制作的画龙点睛之笔。月饼正面的花纹做得好坏,全靠这一步。孙宝德没有学过美术,没有绘画的基础,每次雕花前给模子画底稿,都只是寥寥几笔画个大概,但只要拿起刻刀,图样就都在他心里装着了。

【录音】我写字特别难看,这么多年的功夫都在刀上了,换成笔就不行了。你看这都是我画的,就这么简单几笔,拿起刀就要精确了。

历经百年,孙氏糕点模具制作技艺始终有着清晰的传承脉络,但是,面对机械化量产的冲击,民间传统手工艺无法抵御,以前孙家有30多人干这行,如今只剩下他一个人在延续这门古老的手艺了。

【录音】到今天,我已经做了46年了,从17岁开始,那时候学徒苦你看这手上的印儿,二分的刀子从这儿捅进去从这儿捅出来,不到一个礼拜就干活了,最长时间三天没合眼,手工就是慢,宁可不给你,也要把它做好。我们做东西不减功不减料。有个别南方做浮雕的人给做的这个,回来都要找我再加工。这东西还不是说机器能代替的,机器弄出来的是一致,可是没有手工做出来的随心所欲的那种活分劲儿,机器做出来的就是呆板。你看嫦娥的飘带,手工做的就柔和,机器就不一样了。

2007年,孙氏糕点模具制作技艺被列为北京市级非物质文化遗产,作为这项技艺唯一的传承人,孙宝德显得有些心情沉重。好在孙宝德的一双儿女都继承了父亲的手艺,让这门艺术不至于失传。

【录音】做这行不容易,挣不了大钱。只是作为一门艺术,把他传下去,不能用经济来衡量它的价值。现在长江以北,没有干这个的了,就一家了。我希望把这门手艺传承下去,这行别断了就行了。

如今的孙宝德已经年过花甲,也该享享清福了,儿子也劝他要多休息,可是他依旧经常工作到凌晨。他的愿望很简单,就像他自己说的那样:在干不动之前,想多做一些有文化性、艺术性的东西,多留下些精品,心里才踏实。

相关文章

- 2019港琪月饼年度盛典暨表彰大会圆满举行

- 深圳房东给60户租客发月饼礼盒

- “600号”网红月饼上新!这次能团购到同款?恐怕要让“精神小伙”们失望了

- 中秋美食丨甜咸之争众口难调?吃了自己亲手制作的月饼再做判断

- 热销贵州的云腿月饼落地武汉今起盒马接受预订9月1日开始配送

- 辽宁省营口市市场监管局公布1批次不合格食品(软香月饼)核查处置情况

- 中秋应该来点兔兔才好啊

- 老人忆50年前手工月饼:有机械无法复制的精致

- 弘茂湘莲邀请百余名兴盛优选店主现场品鉴月饼 洽谈合作

- 人人把好质量关赵王月饼香满中秋

- 大闵行探店这些特色鲜肉月饼你尝过吗?

- 古天乐化身嫦娥仙子 送你一份贪玩蓝月饼

- 心理测试:选一棵玉白菜测你今生有多大的财富

- 警惕!广东多地查获假冒知名品牌月饼这个牌子你肯定吃过

- 月饼怎么画? 月饼的简单画法

- 杏花岭区全息无纺布袋创新服务

- 上海月饼券封而不绝华福楼月饼

- 来说说呀到底是但愿人什么?套套配月饼这是什么梗?哈哈哈哈

- 中秋节将至又让我们等到了五芳斋的中秋广告

- 四川月饼节暨川渝农交会将于8月29日开幕