在追一档广告人的综艺

在追一档广告人的综艺

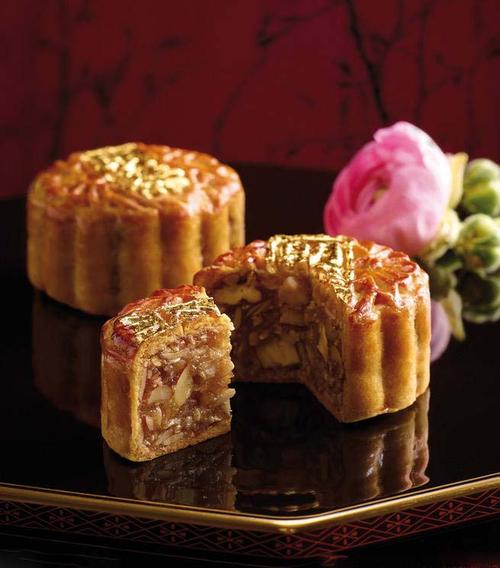

在追一档广告人的综艺,月饼包装开题,个性月饼盒,子琪月饼价格对准广告行业的《跃上高阶职场》第一期播出了,目前还没太看到业内人在讨论。

上对这档节目的介绍,在提到「跃升见证团」成员名单时,其中唯一一位专业的广告人莫康孙老师,连名字都没有。

而他在第一期节目中的发言,上下半场剪辑给到的时间,最多也就 3 分钟的样子。

希望节目组不要只是把莫老师当成一个「吉祥物」,职场也不仅仅只有说话之道,还有做事之道。

上半场感觉更像是节目组为了引流,放大周莹在职场上各种让人不舒适的操作,来引发全网群嘲从而给节目增加热度。

看到播出后马上安排的热搜话题叫「心疼吴凡」,这背后应该是经常做娱乐营销的团队在负责传播吧?

下半场有意思的地方在于创意形式不设限的情况下,能看到广告新人和老人的碰撞、不同创意人在提案时的不同逻辑、以及导师点评时背后多年实战经验积累后的深入浅出。

一是她这个创意,没有偏离 brief 里提到的品牌目标,是要「树立冰箱高端潮流的品牌形象」。

二是在提案现场,她的讲述和她给出的视觉示意,都能给人营造出一种关于美的想象,能让人直接感知到她想做的是什么——这是做美术出身的创意人所具有的优势。

而把她这个想法,和最开始小北提的那个「冰箱里的事·孤独展」、中间小龙提的「在四合院里来重新介绍产品的特点」放在一起看,这三者在形式感上其实比较接近。

在传播预算和产品功能都可以满足的情况下,如果我是客户,我会去考虑是不是可以把八月、妙妙、思凡 3 个人的创意综合起来,做一个整合营销传播案。

比如八月那个「卖冰箱的门」的想法,做成一个 15-30 秒的 TVC 硬广进行电视/电梯楼宇投放——这是一个能与竞品直接拉开差异化的记忆点。

思凡那个「把时间,给自己;把空间,给所爱」的想法,结合梁伟丰老师提出的「大冰箱为生存,小冰箱为生活」的立意,发展出一支走情绪向的品牌片——很可惜现场她没有全部讲完,不知道她后面的落地是怎么思考的。

然后再把妙妙的「用冰箱开一个花店」,做成一个品牌快闪事件和体验空间,放到街头以及一些大品牌聚集的商场里。

这也是今天很多品牌在做的事情,面向不同沟通渠道,选择不同物料和内容来沟通。

因为包子在这一期里展示出来的内容,给人的感觉是前面的层层推导都很流畅,但关键给出结果的那一下,就让人觉得差一口气。

但我想包子应该是不缺心气的,敢在镜头面前,直接把自己那种沮丧和不甘的一面展示出来。

而且,这种状态也会是工作了 5 年以上的创意人,不得不去面临的一个问题:如何保证自己的想法与才华,能够实时在线?

这一期《跃上高阶职场》结尾很「狗」,本可以直接交代淘汰选手名单的,非要留个钩子拖到下一期。

这一期我觉得主要的看点在于两份 brief,都是直接的真实客户下达,一个是惠普,一个是美团买菜。

加上这两个品牌在大众层面,普通观众也都略知一二,所以当创意小组给出解决方案时,哪怕不是业内人,也可以从自己切身的感受去判断可不可行。

在惠普那个部分,如果你是一位刚入行的 AE(客户执行),你可以去看一看吴凡带着创意团队跟客户沟通时的段落。

剪辑出来的内容虽然只有几分钟,但能看出一位专业 AE 在推动项目过程中的重要性。

在那场电话会议里,吴凡推动客户把人群年龄段的聚焦、大致的预算范围、产品跟人之间是不是要有真实的互动、想要突出的卖点这类的问题都聊得更清楚了,这样能后面创意的方向不容易跑偏。

还有她在走廊里帮团队争取时间,以及明确了第一次提交方案的时间点后,她跟团队里的人说了句「我肯定会 battle 的,尽量少改」。

可能说者无意,但如果我在她那个组做文案,她这个话会让我觉得我们是在同一条战壕里的队友。

由于性格里看着是有一些相似的和不善表达的部分,以及同为文案,从第一期我就期待依秋的发挥。

那种「慢」我想应该是当别人向她抛出一个问题时,她脑子里要下意识去快速地想一下,这个问题该怎么落下去。

而屏幕之外观众在看节目时,是在看一段剪辑的浓缩的时间,不是那种线性的、持续的时间。

所以观众不会给节目里的她对问题的反应时间,然后就容易觉得「她是不是没有能力」。

以我自己这几年跟环时出来的创意人打交道体会,大凡进过环时的创意人,能力再差也不至于差到哪里去——也就是说,一个创意人能进环时,至少起点已经算是比较高的。

他们中不少都有专业范围之外的一技之长,有自己的创作价值观,而从环时离开的人,现在很多也是各大厂的市场部中坚力量。

另外,据我个人了解,依秋从环时离开的主因不是能力问题,更多是在于公司改制时,她所在的事业部决定不想继续做下去后,所带来的一个结果。

所以有用人决策权/话语权的朋友,在实际工作中不妨给这样话不太多的文案多一点时间。

这一次刘权所在的那个组,如果没有依秋的文案加持能让人想到落地的结果,我想惠普的客户也不会那么快做判断。

美团买菜的两个方案,我喜欢安安、八月、小龙那个组提出的在人物身上,加一个鞭炮引线的视觉思路,它至少保证了一条片子有一个记忆点。

但我想象不出怎么去执行,这个方案在后续选导演的时候,也需要本身就是一个怪点子特别多的人才行。

第二组思凡团队希望用一个亲情向的故事,在春节期间来拉近大家对美团买菜的感性认识,这个创作的出发点本身没有问题。

把自己的亲身经历融入到创作中,这也不是什么自嗨——刘恋说得没错,对广告人来说,自己做的创意要先打动自己,才有机会打动更多人。

问题我觉得出在他们可能在一开始没有意识到,对美团买菜这样的产品来说,它是不想成为线下超市的一个「候补」,它也没有一个实体的空间,可以给到大家去真的逛。

所以当客户看到那个方案,下意识就会去想「这个方案前面在超市里逛,跟我的产品有什么关系」。

陪爸妈在线下超市里买的是鱼,在美团买菜上买的是瓶醋,这可能会给人一个误导——美团买菜提供的只是一些小调料啊啥的。

我自己看完节目后,想了想美团买菜那个 brief 有没有其他的解决思路。

我想到一个点是说落在「快」这个点上可以,但出发点是放在买菜人的决策场景上去考虑。

「提前买」一是为了招待那些一定会来的亲朋好友,二是你不提前买的话,有些菜春节期间是真的买不到。

「临时买」则分为家庭成员突然想吃某个菜(我遇到的情况是吃多了鱼肉,想吃蔬菜),以及家里没有存货了两种情况。

那么在这个场景下,如果在创意上要放大的信息是——「美团买菜,临时买,提前买,都送得快」,是不是更有沟通力点?

而这个角度去想画面和故事的话,有一个思路是可以考虑把美团买菜上各式各样的产品拟人化。

比如从菜的角度,以一种轻松又带点诙谐的语气去告诉大家——「我这种抢手的货色,你要提前买,别人抢得快,我们送得也快」之类的。

包括那一次创意大乱斗里,我记得他也说了如果他参加的话,结果可能会不太一样。

哪怕他离开了,直觉以他的素养,BBDO 后面大概率会招揽他去工作,只要他愿意。

宣布让依秋离开的时候,Beck 说是因为管理团队认为她「有一点小透明」,以及「是不是能力还没到」。

我倾向于是这个节目为了保证接下来参与其中的人,能让观众看得有冲突感,所以需要她离开。

早年间许舜英为 Stella Luna 写过一句文案:「不被看见,你就等于不存在」。

从依秋离开的时候一群人到电梯口送她,再到思凡说想捞她,基本可以说明在那段时间里,她的能力肯定是被团队里的小伙伴们看见过的。

如果在广告公司工作的你也像节目里的依秋一样,被认为是小透明,不必过于代入。

倘若你真的在团队里贡献了自己的价值,你还是没有被看见,那是你老板的问题,不是你自己的问题。

这个环节带出了在广告公司工作必然要去面对的一个问题,就是如何与搭档协作。

节目里最终入选的 3 个组长,其中八月是会取长补短的,也知道把什么样的人放在什么样的位置激活对方的创造性。

她说希望这个工作室是 BBDO 养的一只猫,「你可以拥有我,但是不能完全拥有我」,它有自己的猫生。

可以说作为一个文案,八月在节目里展示出来的一个特质是非常擅长抓「感觉」,并且能把这种感觉用语言和文字表达出来。

思凡身上则流淌着一团活水,包括她选人,也选的是身上有着很明显的流动性的那种。

如果站在他们那个位置,我应该不会选择主动带团队,一是我不擅长,二是我自己也愿意打辅助。

比如第一次带队提案,输得惨不忍睹,以致于第二次提案的时候,我就跟节目里的包子一样,在办公室里来回踱步碎碎念反复背搞打腹稿,因为不想再输。

哪怕历练的次数多了以后,我现在的提案能力,我也没有把握说会强过节目里的哪个人。

我的经验是找那种愿意亲手做事,并且敢挑战乃至敢「羞辱」你提出的想法和创意的。

前者能保证你们的工作是一种在前进的状态,后者能保证你不会过度地陷入自己。

但如果你是一家广告公司的决策者,或者是一个项目的主导者,我觉得更多可以去想一想的是:

因为如果一个团队熬大夜拼全力做出来的方案,最后客户说你们只有几分钟时间阐述,这样我觉得对团队的付出是不公平的。

「如何通过一次品牌营销战役,实现以月亮品牌为代表的月饼品类消费需求常态化,让月饼达到甚至超越饺子、汤圆、粽子的消费频次。」

广告存在的作用,是可以通过改变人的心理和观念,来促成对方产生新的消费行为。

但月饼想要跟饺子一样常态化,就跟如何将一把梳子卖给一个和尚一样,它是一个脑洞题,不是一个靠营销战役就能够解决的课题。

当然反过来说,这也是这个部分的看点——人都喜欢看别人在舞台上受虐,在刀锋上跳舞。

所以回到节目中,安安那组提的「口袋月亮」,我感觉更适合做成周边产品送,不适合拿出来长期卖。

思凡那组会真的让我想买一份尝试一下,我主要被那个 TVC 的文案给打动了:

这段文案咬文嚼字挑毛病的话,就是不要说「十六号」,直接说「十六」就行,日常生活里应该有不少地方使用农历的话,是不太会用「号」这个说法的。

而「陪你等月圆」这句 slogan,我很想看到有一个真正的月饼品牌,可以把它买下来。

包括妙妙说的那个错峰发布的策略,选择在中秋当天来发布半个月饼,我也觉得是个特别好的逆向思考。

我个人对月饼这个问题想不出好的解决方案,有一个冒出来的念头倒是可以分享下。

如果月饼想要常态化,那么是不是可以从字面意思,去直接破题和下定义——月饼月饼,每个月都可以吃一份的饼。

比如每个月给出一个乃至两个理由让大家去吃月饼,那是不是可以考虑从「二十四节气」的角度去做一下食材上的调整以及概念上的包装。

这里面有个机会点在于,今年冬奥会开幕式上张艺谋导演团队做的「二十四节气倒计时」以后,年轻人对中国节气的认同感更深了。

比如他告诉安安那一组,要帮团队创造一个假想敌,不然会容易失控,变成以他的上限为上限。

给「聒噪」的刘权建议是要成为一个会写东西的人,因为写文字稿会让人安定下来,也能梳理思路,以及成为一个「助攻者」,做那个一招制敌的人。

给思凡的建议是请证明你们的创意和解决方案是值得被客户买,而不是证明你们厉害。

他的这些建议都是当场脱口而出的,王濛说她的眼睛就是尺,你会觉得三水的眼睛里藏着一把刀。

另外,三水给思凡小组提建议时,我想到今年 3 月我问过群玉山的马晓波这样一个类似的问题:

如果我也想给快手、B 站、踢不烂写你那样的文案,我该如何让客户信任我?你觉得建立信任的这个关键点在哪里?

你要有实证性的作品,你要通过一次次的案例,来证明你的东西其实是可以卖货的。

但广告在卖货的基础上,在充分表达原先的商业诉求前提下,它可以追求形式上和价值上的美感。

广告人证明自己,无论在客户那里建立信心,还是在自己这里建立信心,最终还是靠一次次做出来的作品。

因为这一期上线后,微博上紧跟的一个传播话题就是「李思凡职场情绪化让人窒息」。

我能理解整个节目的传播逻辑,是想通过广告人的小职场,来映射当下的大职场关系,从而达到破圈讨论的目的。

这样的话题一出来,就几乎是引导网友去网暴思凡了,包括之前周莹也有这样的待遇。

——当然,如果思凡和周莹都主动接了这样一个招黑的剧本,那她们承受这样的舆论压力,就是她们自找的。

比起正片中的剑拔弩张,这一期加更的段落里,有一幕我觉得更接近于真实的思凡。

当她跟安安两个人得知客户用了隔壁组的方案时,她脸上闪过了一种想要打赢一场仗的人、最后得知输掉阵地时的那种失落。

如果她这次知道自己到底输在了哪里,那么她应该也会知道在今后的实际项目中,自己该站在哪里吧。

在评判 8 分钟限时提案的环节,四位导师为什么要卡着思凡那一组的 7000 万(报价金额是67059840)的预算反复说事?

我倒回去再看了一下上一期节目,思凡那组报价那一块,媒介传播占了 6000 万。

但八月那一组当时在做报价的时候,是有一个硬伤和一个没有正面去提及的问题的。

50 个塑料袋 14 块钱,按照 500 万个来算,应该是 140 万,八月那组算成了 14 万。

那这样总金额加起来应该是 155 万,而不是 29 万——这里我估摸着八月那组想说的是 50 万个塑料袋。

两相对比,是不是就容易让观众觉得思凡那组不切实际,八月组花小钱能解决大问题?

而八月那个小组如果按照他们这个创意去执行的话,那怎么让更多人知道「平时 364 天吃月饼没毛病」这件事呢?

今天这种各个平台都恨不得把用户都圈养在自己阵地的传播环境下,做了一期播客,一场直播,就一定会保证很多人都知道这件事吗?

也就是说,这里面一深究下去,八月那个小组同样也要去考虑,品牌要不要出媒介费用?

所以我认为是说,导师在预算这个环节,如果要去放大来讲,就有必要把四个小组放到同一个评判维度下去讲,不然对哪一组都是不公平的。

再者,四位导师在这个环节并没有给出自己所认为的合理的解决方案,基本都只是在纠偏。

可能大家都明白,想要把月饼做到常态化售卖,单靠一场 campaign 是无法解决的吧。

一是它很真实地反应了广告业作为服务行业,是如何协助客户在短时间内处理品牌危机。

二是郝非凡和震哥两个人的加入,展现出了一个真正的广告职场高阶创意人,到底该具备什么样的素质。

目前从我这边看到的这一期节目播出后反应,很多人是有被非凡带队提的 3 个故事打动。

「每次当你重读你的手稿时,它都应该令你感到兴奋,因为这是你自己写出的那种故事,那种就是冒雨排队买票你也会去看的电影。」

然后非凡在内部提案时有一个能力是值得文案从业者们去反复训练的,就是试图用一句既精炼又感性的话,把在场的人吸纳到自己的语境里来。

另外,这一期协助品牌解决突发危机之所以真实,是因为这类的事件,这两年就发生过。

比如里面两组人接了个临时的 brief,下达的品牌在开拍前,景都搭好了演员定了情况下,发现自己原来那家 Agency 提的故事是抄袭匡扶摇的漫画《人们参差入眠的晚上》。

再就是 2020 年,网易云音乐里一些偏忧郁感的乐评被放大后,被网友们开始称之「网抑云」。

当时网易云迅速在乐评区里,上线了一个「抱抱」的彩蛋,来给到用户一种温馨提示。

并且在创意公司 COOLDOWN 的协助下,短时间内创作了一组海报,来对外回应「每一种情绪都是真的」。

而一个创意人也好,一家创意公司也好,如果有协助品牌解决、或者是降低品牌突发危机所能带来的负面效应能力,两者的关系,往往也就会越稳定。

相关文章

- undefined潮式月饼品牌

- 想吃月饼有学问孩子能不能吃?多大才能吃?

- 月饼销售迎合年轻人 月饼专用进口白砂糖批发向好

- 月饼市场调查:政府团购减少 仍有企业订购送礼

- 湖南市场监管部门2022民生领域案件查办“铁拳”行动典型案例(第四批)

- “秋老虎”来了元祖雪月饼为你消消暑

- 中秋节过后没卖完的月饼去哪了?

- 团购月饼质量令人忧 “山寨月饼”遍天地

- 桃李面包前三季度净利同比增长超三成

- 2019中国月饼文化在京开幕 月饼行业品牌集中度趋高

- 探访郑州月饼市场:月饼与包装“冰火两重天”

- 月饼_安徽网雅月饼

- 电商速览 “瘦身”后的中秋月饼怎么样了?

- DNF月饼配方_DNF_琵琶网

- 中秋月饼“轻装上阵”过度包装喧宾夺主被限

- 【精彩校园】岱岳区实验幼儿园举行月饼盒创意手工作品展

- 2019年中秋节微信下月饼表情雨口令

- 主打优质月饼 传统口味再升级 江西滕王阁月饼你pick哪款礼盒

- 麦轩:用心做好饼爱纶月饼

- 漫·议 中秋节是“洋节”起源于韩国?岂能为逐流量如此瞎扯