中秋来看看 “月饼脱脱” 的故事

中秋来看看 “月饼脱脱” 的故事

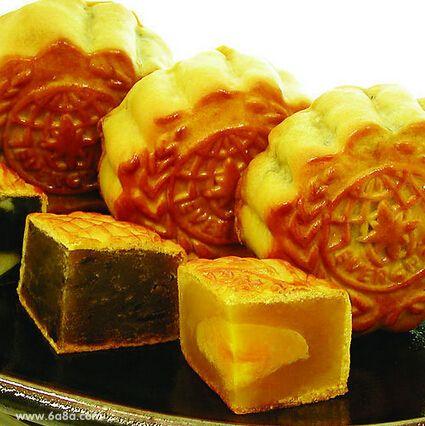

中秋来看看 “月饼脱脱” 的故事,月饼风险,丹凤月饼,月饼应景“小饼如嚼月,中有酥与饴。”宋代大文豪苏东坡《咏月饼》里写出了中秋吃月饼的美好感受。岁月传承,月饼馅料香甜味美,而外形图案更精美,纹路清晰的篆刻在饱含祝福的饼皮上,吉祥的寓意蕴藏着丰富的历史文化内涵。月饼传奇多,连制作月饼的器具——月饼模子,背后也有讲不尽的老故事。生活和艺术合二为一的月饼模子,是凝结我们民族情感的实用器和艺术品,堪称民间雕刻艺术的一朵奇葩。

中秋临近,古城孝义的城乡山村空气里处处弥漫起了淡淡的月饼香甜。兑镇前岭村是个座落在大山深处的原生态古村,顺着隐隐约约的“哐哐”声,寻到了月饼模具手艺人——原提明的家,这是一处依山而建的农家院落,院里斑驳的树影下,原提明和老伴正在一锤一凿的摆弄着一块块木料,原师傅手下诞生出各式各样形状各异的月饼模具,真是让人眼界大开,两寸梨木上雕出的是生活的百态和团圆的美好。

原师傅的院子有些老旧,一如他给人的印象,自然古朴却满是沧桑,村里的多数人都搬走了,他的家显得有些孤寂,他却不愿离开,木头、刻刀与他相伴了 40 多年,做月饼模具要切割木料、还要敲敲打打,搬进城里肯定会影响周围人的生活,所以他宁愿守着自家的老窑洞,这样才能一直做自己喜欢的饼模。窑洞虽简陋,内中的月饼模具却如是满屋木香,宛若一个精美的艺术世界。

在原师傅的口中,月饼模具被他称为“脱脱”,“月饼脱脱”,这称呼叫起来形象又倍感亲切,透着浓浓的乡土味。一旁的老伴和几个乡亲正在用自己的“脱脱”打着月饼,面醒好了,馅料也备好了,巧手的媳妇们动作麻利,只见她们揪一块黄油面,在案板上揉圆压扁,捏成中间厚、四周薄的窝状同时加馅,将包好馅料的面团塞进木头模具里,再用力往案台一拍,“啪”的一声响,圆形带花边、印有漂亮图案的月饼应声而落。“打月饼”的说法估计就源于拍打这个干净利落的动作吧。他们用的月饼模具长柄已磨得光滑溜圆,中间的图案有字有画,“五仁”两字雕刻有力,花开四季图案则喜庆祥和,像是在中秋月圆之时,寄托人月两全的美好祝愿。

传统的手工月饼,最淳朴的味道,最自然的外表,就像农家闺女,质朴、明艳、实在。看着自己的模具扣出来的一个个月饼,原师傅喜欢的不行,“还是咱自己做的月饼好呀。满月形的月饼从脱脱里扣出来,是不是和十五的月亮一样圆?”他摆弄着一个个“脱脱”,历数家珍似的述说着“脱脱”的故事。他做的模具造型基本以圆形为主,直径在 13 厘米左右,寓意“团圆”,象征着阖家安康。有单面的,还有双面的,除常见的圆形外,还有桃形、兔型、月牙等不同形状,而成套的有专用祝寿的“福禄寿喜”、专用婚庆的“和谐喜庆”、专用过年的“合家团圆”等,亦是饼模经久不衰的主题。一个直径近 50 厘米的“月中仙桂”模具因体形大而分外引人注目。其上精致细腻的雕刻纹样,构图简约匀称,刻制细致讲究,有一种典型的“山西氛围”,广寒宫被描绘成院落之形,庭院深深有一种晋商大院的浑厚气势;门前菱形地砖块块可见规整有序,寓意着生意平顺,家族安康;桂树形象寥寥几枝,却意境全出;玉兔形象夸张,持杵像人一样站立着,两只长耳朵直立朝天,形象滑稽可爱,捣药动作生动传神。月饼模上的纹饰图案与中国传统文化密不可分,每一个形象和装饰都有着古老的文化渊源,还有嫦娥奔月、桃榴相会、龙凤呈祥、五福捧寿、八仙祝寿……样式繁多、雕花各异,宛如一件件巧夺天工的艺术品。丰富细致的装饰图案设计巧妙,在极其有限的空间里清晰展现,传达出从古至今人们祈求富贵吉祥、平安团圆的心愿。

栩栩如生的走兽、灵动可爱的花鸟、形态逼真的八仙、婀娜多姿的仙女……原提明雕出的月饼模子有的大刀阔斧、粗犷有力,有的线条流畅、刀法简洁,碗口大的世界里,是怎样展现出如此丰富的花样呢?原师傅说,别看这小小一块模具,制作起来却并不简单,一块木料做成月饼模具要经过画模、凿坑、雕刻、打花、出边、打磨等近十道工序,花费几天工夫才能完成。要想做出一块好的月饼模子,第一步就是选好料,饼模在“打月饼”的过程中要经得起敲打耐得住潮湿,所以,对木料的要求很高,不仅要坚实耐用,还要细腻有韧性。原师傅做饼模用的料都是上出边打印创新工具好的山梨木,“山梨木木纹细,板面光,横竖纹理差别不大,便于雕琢还不走形,可以长期保存。”

他的手里拿着几块锯成大约 4 厘米厚的坯料,正待挖出轮廓,也就是在木料上挖出与月饼大小一致的“坑”,他先用圆规在木料上画好尺寸,用凿子凿木开孔,打磨好廓形后,于其中简单画出花形,就要开始雕凿打花。凿花这一步决定了将来“打”出月饼的造型,立意主题、刻制水平也集中体现在此。

原师傅和老伴雕刻模具的工作台,是两个木板凳,“把‘脱脱’放上来正好,还可以随处移动,挺方便。”他们面前摆放着 30 多把大大小小的刻刀,反口、正口、圆口,还有斜凿、扁凿等。“这只是其中的一小部分,我做‘脱脱’的刻刀总共有上百把,都是自己制作的。” 雕刻花纹时,要根据图案的大、小、弯、直选择刀具,不同的花纹就使用不同的刻刀,每一刀都要慎之又慎,用力恰到好处,这样雕刻出来的花纹才有棱有角、立体感强。

雕花是整个模具制作的点睛之笔,他手中的凿子在榔头的敲打下,出现了深浅不一的纹样,原师傅说,这要求手艺人不仅眼神好,手上能把握力道,还要有审美悟性,雕刻时必须一挥而就,不能犹豫迟疑,点刀、进刀、回刀都要果断,这样才能让线条流畅。“花样不仅要刻上去,还要传神。”这都是清一色的手工活,特别是凿花时,深浅全凭感觉。他的老伴任二英,别看是女流,凿起来轻松自如像绣花一样娴熟,原师傅笑说这道工序老伴比自己更胜一筹,从小喜欢做针线活的老伴嫁过来后也开始跟着做模具,“我刻的看起来有点死板,而她刻出来的花,活灵活现的。”所以,一般凿花是老伴的特长,而精细雕刻是原师傅的拿手, 说话间,一块纹理清晰的饼模在老两口的配合下已经刻好了,最后原师傅在模具的四周用刻刀刻出均匀整齐的花纹,形成菊花状边缘。“这叫‘打边牙’,它不仅起到对月饼的装饰作用,还有助于让月饼顺利脱离模具。”

如今,原师傅作为孝义为数不多留下来的月饼模具手艺人,也成了这门工艺的传承人和保护人。在他看来,延续下来的月饼模具制作,是对中秋传统的记录与传承。透过模具,原提明还能记起小时候一家人围坐过中秋的场景。然而,随着生活水平的提高和生活方式的改变,月饼模具一度从过去不可缺少的物件,逐渐被冷落一旁,甚至无人问津。

上世纪九十年代,金属模具、塑料模具大行其道,凭借电脑雕刻的精细、标准、卫生以及便于配合机械化生产等优势,迅速取代了老式木制糕饼模长达

几百年的统治地位,手工雕刻的糕饼模和制作工艺慢慢地走向了衰败,而其中的文化也随之而去。

令人高兴的是,随着近些年国风文化的兴起,传统技艺又出现回暖之势,已有上千年历史的孝义传统手工制作月饼模具,也被列入当地非物质文化遗产加以传承和保护。网络电商的兴起让月饼模具产业也搭上了“互联网 +”的便车,“没想到这‘月饼脱脱’不仅有人订做,还有人收藏。” 2013年,大学生村官山货店的网店老板贺正辉找到原师傅,把他做的月饼模具放到网上,迅速得到很多人的青睐,就连新加坡、美国、意大利等海外客户也来订制,这让原师傅喜出望外,“我是个足不出户的农民,这些国家我没去过,可是我的‘脱脱’却去了,咋能想到这好事,这辈子也知足了。”高兴的同时原师傅又面临新挑战,网络订单讲究“私人订制”,图案由对方设计,每一件模具都是独一无二的作品。这对于只有初中文化的他是个不小的挑战,他把雕刻模具的钻研劲儿用到学习新事物上,在制作手艺上越加精雕细琢,在模具的花样类型上推陈出新,触“电”上“网”,原师傅仿佛又进入了一个新世界,淘宝、微信、抖音、快手几大电商平台上,都有原师傅和他“脱脱”的身影,60 多岁的他怎么也没想到自己还能这么的“潮”。

新时代的来临,更坚定了原提明传承这门手艺的信心,他创作的月饼模具艺术品声名远播,经常受邀去参加省、市各级文化产业博览会和相关活动,吸引了不少人好奇的目光,更让专家拍案叫绝。2016 年中秋节前夕,中央电视台科教频道《我们的节日 ? 中秋月话》节目组专程到原提明家,采访拍摄他的传统手工月饼模具制作全过程。央视的大舞台制作的节目,不仅有力地宣传了孝义的月饼模具传统技艺,也是对原提明这位传统手艺传承者的尊敬,对保护传统手工技艺的重视。“传统手艺有了新市场,说明它不只是文化遗产,更寄托了人们对中秋习俗不变的怀念。”原师傅的愿望很朴素,就是想用自己的双手做好月饼模具,延续中华民族民俗文化的根脉,让这份情怀得以延续。

相关文章

- 一个知青的中秋节友善月饼

- 还有两个星期到中秋节钦州街边卖月饼的为何那么少?都在观望吗 资讯

- 【警惕】月饼节你将觉得最难吃的“有陷”月饼

- 月饼包装瘦身效果显现;碧生源多方位践行简约包装理念

- 美心月饼、跳跳虾、必吃榜预制菜一站式购齐预制菜成“90后”中秋新选择

- 晨起饮蜂蜜 睡前泡泡脚

- 中秋享佳月米旗情更浓

- “LV月饼”爆火突然翻车了!

- 【丝路话语】月饼多在“里子”用心思少在“面子”想歪招

- 香港美心月饼造假窝点被查

- 广州酒家:月饼、速冻食品增速明显经销商渠道加速拓展

- 中秋最受欢迎月饼是什么 你喜欢哪一种口味的月饼

- 卖不出去的月饼去哪儿了?

- 改良工艺低脂肪 月饼上市受欢迎

- 发月饼啦!爱你西华是认真的!

- 卖不完的月饼去哪了卖不完的月饼去哪了评价

- 中秋节来了教你这样吃月饼可以少长肉

- 市场监管总局通报2022年月饼专项抽检不合格情况

- 安徽省黄山市市场监管局抽检糕点(月饼)18批次 全部合格

- 2022年月饼发展现状分析前景预测